Zotero 插件上线:双剑合璧,学术研究新利器

关注我们的朋友都知道,沉浸式翻译一直以来的目标,是做一个需要时悄然出现,不需要时默默隐身的辅助工具。

不过,越来越多的用户朋友们在群里提出了各种天马行空的想法,想 教产品经理做产品 帮我们把产品研发得更好。

其中最突出的一类需求就是:

“你们什么时候也上 xxx 啊?” “xxx 软件能不能也用上沉浸式翻译?” “我老用xxx,插件能不能搞快点?”

所以,这不就来了么——

沉浸式翻译插件正式登录 Zotero!

也许Zotero 这个名字对很多朋友来说有点陌生,但它是一款在自己领域中低调而又如雷贯耳的存在。

引用官网的话:Zotero 是您的专属科研助手。

Zotero 是一款历史相当悠久的参考文献管理软件,早在 2006 年10 月就发布了第一版,名字据说源于阿尔巴尼亚语中 zotëroj (掌握)一词。重点:Zotero 开源免费。

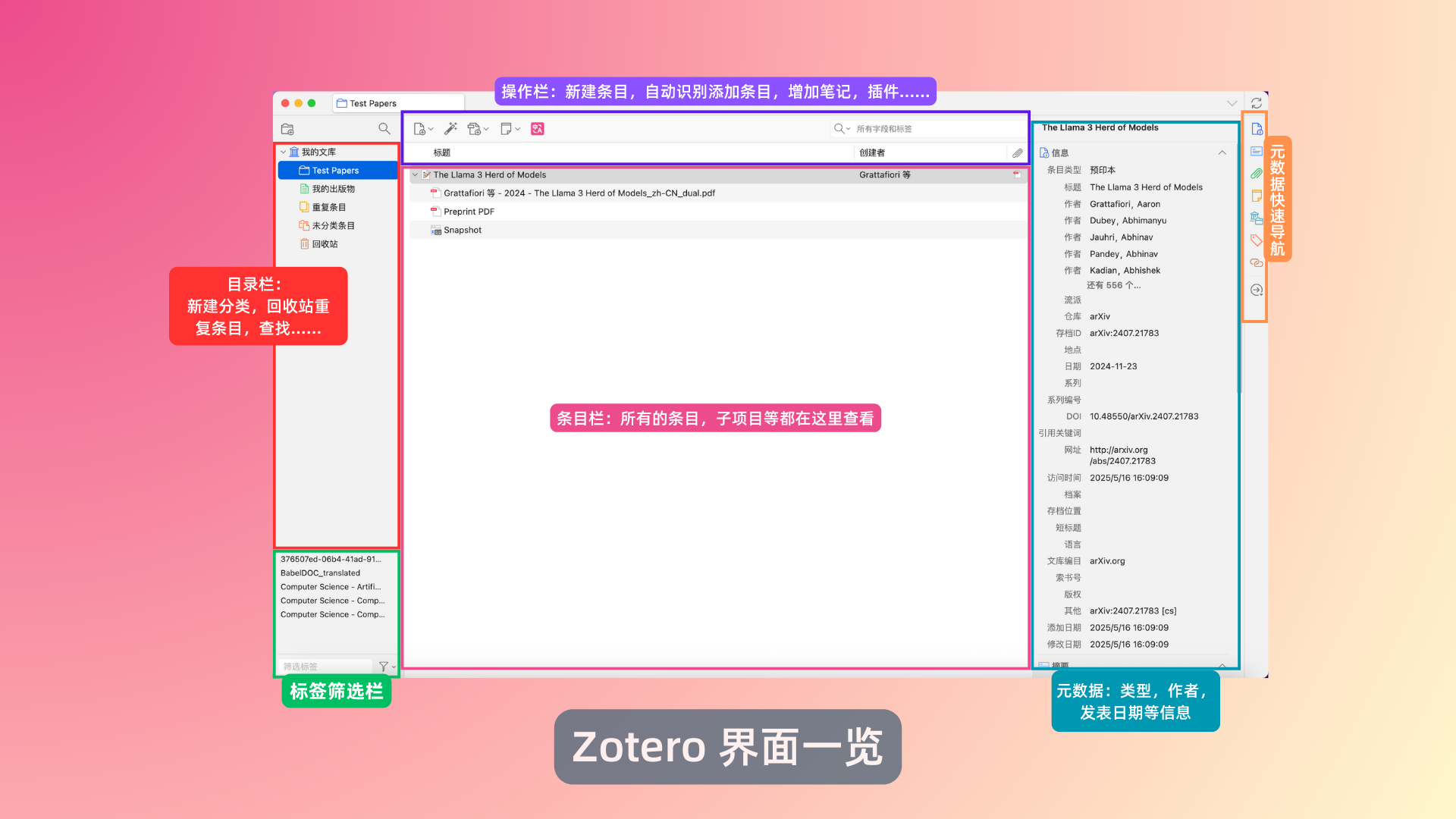

安装好软件本体以及对应的Zotero Connector 插件后,Zotero 可以将论文网站(如 PubMed,谷歌学术,论文预印本网站),Wiki,图书等文献网页的各种元数据(meta data)甚至论文本身(如果有足够的数据库权限)储存到本地,并自动归类作者、来源、摘要等重要的文献信息。

除了原始信息外,用户还可以对每条收集的文件自行添加笔记、标签、附件(很重要,一会儿要考)和其他信息。用户还可以对这些文件按照自己喜欢的方式进行检索和分类管理。

同时,Zotero 内置了 PDF 浏览器,用户可以在上面自由进行标记。

更厉害的是,Zotero 允许用户将原本就保存在本地的文档加入数据库中,并自动检索抓取其中的元数据,让这些文件和网上获取的一样齐齐整整。

最重要的功能来了:Zotero 可以和主流的文字处理软件如 Word、LibreOffice 和 Google Docs 等互相打通,用户可以将保存的文献引用至正在编辑的文本中,并自动生成符合国际标准的引文和参考文献列表。

当这篇引文因为付费问题被锁上了,Zotero 还能帮你自动匹配并找到免费开放版的 PDF 文档。甚至要是这篇引文被撤回了,Zotero 还会警告你……

(更多的功能,可以参考 Zotero 官方网站的快速入门指南)

Zotero 就像一个高度称职的图书管理员,永远记得你看过的书放在哪个房间哪个书架的哪个格子里,大概写了什么,作者是谁,是什么学科。

作为开源软件,Zotero 的生态相当丰富,开发者可以为其设计各类插件,从分类整理,到引文格式,再到文档管理和网站集成,应有尽有。

翻译功能也是很重要的一块。这给我们提供了广阔空间。

于是最近,沉浸式翻译插件正式登陆了 Zotero生态。

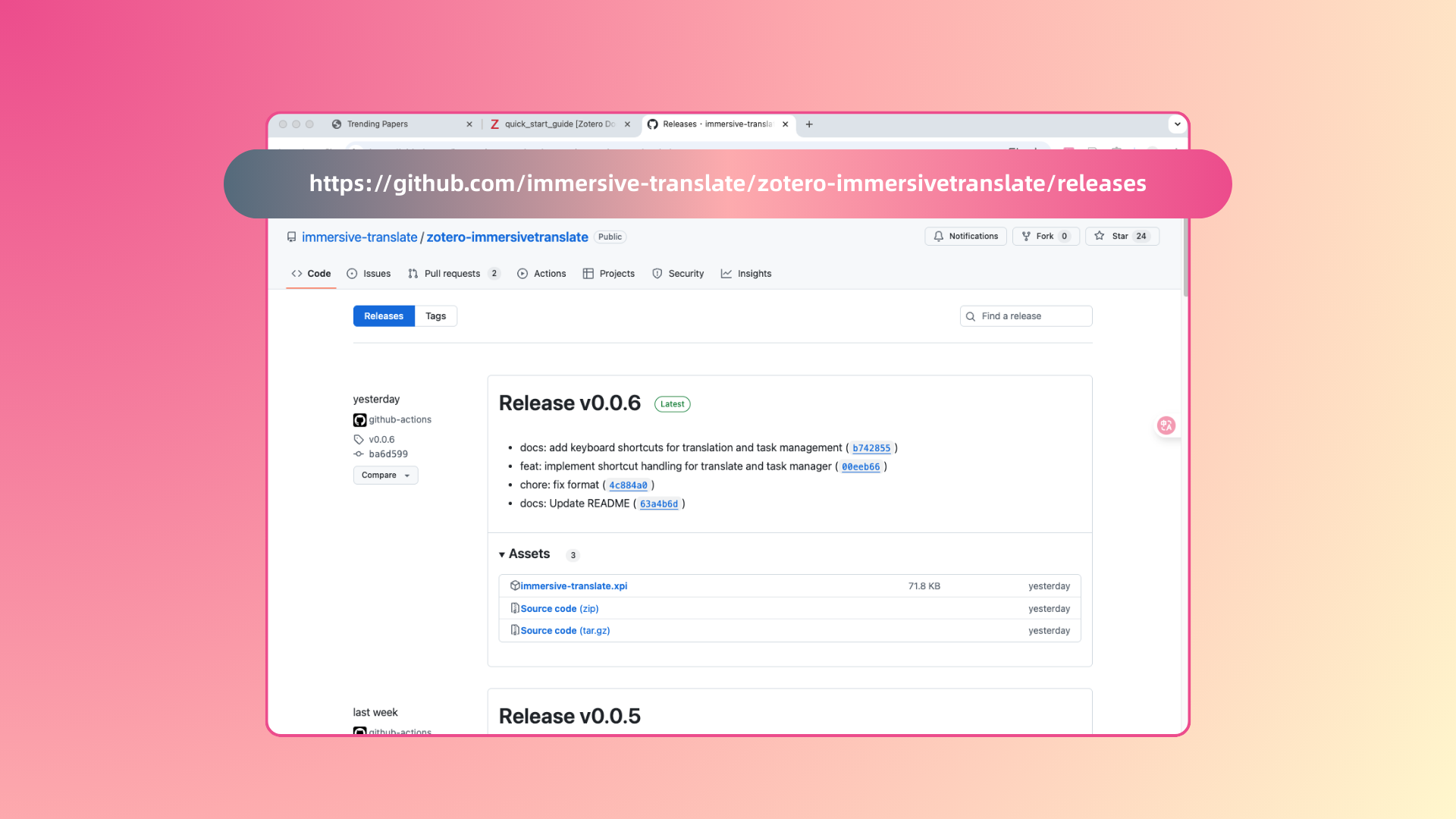

目前的版本号还比较稚嫩,0.0.6。主要的功能是调用 BabelDOC 的解析和翻译能力,翻译储存在本地的文献。

因为确实是过于稚嫩了,所以目前仅供 沉浸式翻译的 Pro 会员试用。

如何使用呢?请看 VCR——

首先请前往沉浸式翻译 在 Github 上的这个页面 下载最新版本的.xpi 文件保存到本地。

然后在 Zotero 点击菜单栏上的工具 - 插件,并在打开的插件窗口中点击右上角的齿轮图标,从本地文件选择安装插件,或将.xpi 文件拖拽至这个窗口。

然后需要进行一个简单的设置:

打开 Zotero 的设置菜单,点击沉浸式翻译项目,打开对应的链接前往你的个人主页获取 BabelDOC 授权码,并粘贴回 Zotero 中。点击测试,如果系统提示“测试成功”,说明你的账号已成功链接。

准备工作大功告成!

使用起来也很容易:在 Zotero 文档库选中要翻译的文献。注意一定要选择 PDF 文档(如果你是从 arXiv 等预印本网站抓取的文献,那么对应的 PDF 文档应该会在子项目中标记为 Preprint PDF)。然后右键点击,选择沉浸式翻译,设置好我们熟悉的目标语言、语文模式和翻译模型,等待片刻后文档翻译完成,并在本地作为一个附件关联好原始条目(call back!),如图——

翻译好的文献,还是熟悉的 BabelDOC 风格:排版完整保留,公式与图文不受影响。

这是我们第一次在自家公众号推荐另一款产品。

原因也很简单:

在这个信息爆炸的时代,工具的价值不仅在于功能的堆砌,更在于协同,提供无缝的体验。

沉浸式翻译和 Zotero 的结合,正是这样一次美妙的协作。

Zotero,作为一款开源的文献管理工具,早已在学术界赢得了广泛的认可,是科研工作者和知识工作者的得力助手。

而沉浸式翻译,致力于提供流畅的翻译体验,帮助用户跨越语言的障碍,自由获取知识和信息。

当这两款工具相遇,便为用户打开了一个新的可能性:在管理文献的同时,轻松获取翻译,提升阅读和理解的效率。

这种协同不仅提升了单一工具的使用价值,更为用户带来了前所未有的便利。

让我们共同期待,更多这样的“美美与共”,为我们的学习和工作带来更多的可能。