沉浸式翻译进阶玩法:三招让翻译更专业、更顺畅

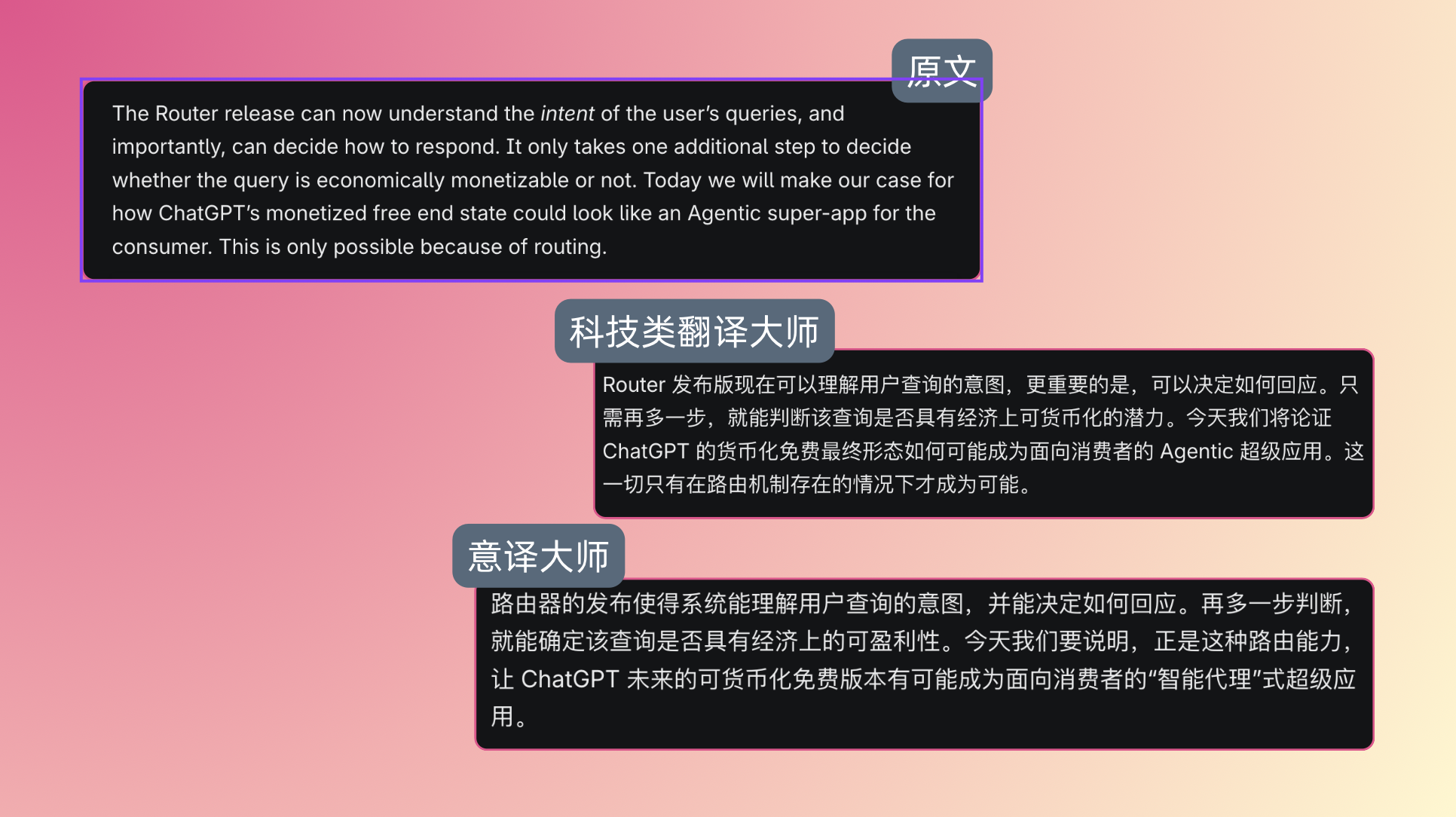

「代理和法学硕士扼杀了这个概念。」

Agents and LLMs kill this concept.

这是用传统机翻引擎翻译的一句话。

在沉浸式翻译的内部讨论里,「法学硕士」算得上是个行业梗。大家都知道 LLM 在 AI 语境里指的是大语言模型(Large Language Model),可传统机翻受限于词库和规则,却经常一本正经地把它译成 法学硕士(LL.M.,Legum Magister)。

上面这句话的原文出自知名半导体自媒体 SemiAnalysis 最新的一篇关于 GPT-5 广告模式探讨的文章。如果用沉浸式翻译挂上 AI 翻译服务(如 GPT-5),你会看到这样的结果: 「而智能体和 LLMs 彻底颠覆了这一概念。」 是不是顺口多了?

这也点出了一个事实: 翻译工具已经能让我们更接近“读懂”的状态,但不少用户还是会觉得翻译差点意思——比如术语前后不一致、关键词领域跑偏、表达方式不通顺等。

所以我们需要一套「翻译提效组合拳」,来让翻译效果真正从“能看懂”走向“读得顺”。

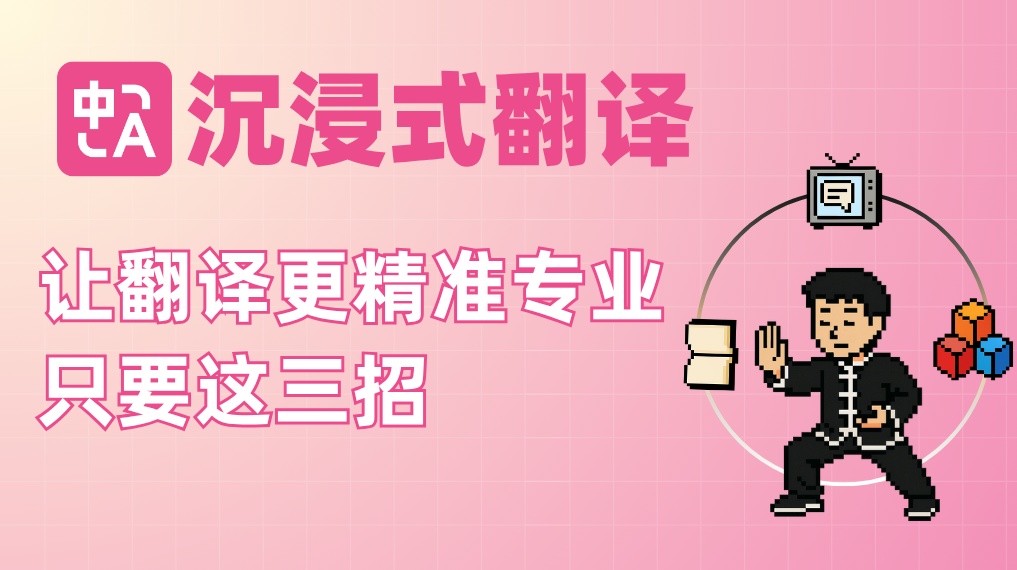

组合拳第一招:AI 精翻 让长文翻译更连贯

大语言模型的翻译能力,已经远远超越了传统机翻。但当它遇到长篇文章、学术论文或专业报告时,常常会出现一些“违和感”:术语前后不一致、缩写有的翻了有的没翻、人名译法忽左忽右。

这并不是模型“不行”,而是它的“记忆方式”带来的天然局限。LLM 就像一个非常聪明、但记忆又有点偏科的学生:

- 记忆长度有限:它更容易记住最近的内容(例如最新版的 GPT-5 chat 模型上下文窗口是 128,000 个 Token),前面的信息(128,000 个 Token 之前)则可能逐渐被遗忘,于是翻到后面,就和开头对不上了。

- 容易受提示影响:同一个词,如果指令不够精准,就可能被翻成完全不同的意思。比如 bond,在日常里是「纽带」或「联系」,在金融里却是「债券」;又比如 charge,在日常是「收费」或「指控」,在物理领域则是「电荷」。

- 训练数据的惯性:当模型遇到生僻组合时,往往会“偷懒”,输出概率最高但不一定准确的译法。

沉浸式翻译针对这一点,开发了 「AI 精翻」功能。

它的思路很简单:先让大模型对整页内容做摘要,包括关键的名词和专业术语,再在逐段翻译时带上这份摘要。

这样一来,大模型在处理每个段落时都能“想起全局”,术语一致性和断句准确率自然大幅提升。

当然,开启 AI 精翻会比普通翻译多消耗一些 Token(具体可以参考我们之前的用户答疑文章),但换来的效果是相当明显,尤其在专业或长文场景下,这笔额外的 Token 开销往往非常值得。

打开 AI 精翻的方法也很简单:打开插件面板,选择支持该功能的翻译服务(免费版中的智谱 GLM 和硅基流动翻译支持,以及所有的高级翻译模型和顶级模型均支持),并打开「AI 精翻」的开关即可——

你还可以点击「查看译文对比」,开与不开这一功能的翻译结果差别一目了然——

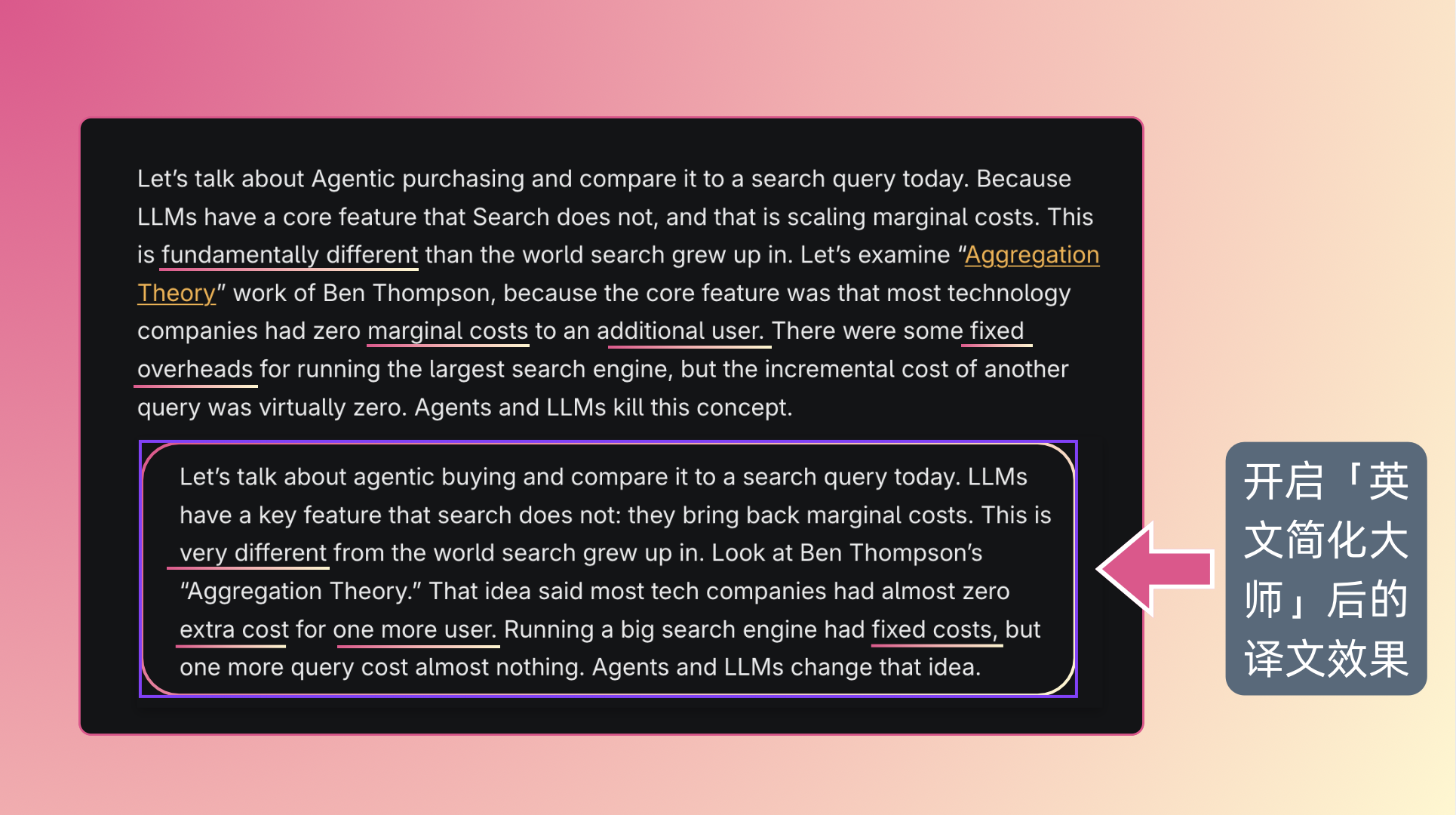

组合拳第二招:AI专家 懂翻译更懂行业

很多人接触 AI 时学的第一招都是:「请扮演 xxx 的角色」。

这句指令可以理解为,唤醒 AI 大模型训练过程中,植入的特定行业专家(编程,教育,数学,推理……)。

AI 翻译也是一样的,翻译质量的关键,往往不只是“字词”,还在于“角色”。同一句话,计算机专家和媒体记者的理解方式,完全不同。

沉浸式翻译的 「AI 专家」 功能,正是基于这一点设计的。

它的本质是一套经过精心设计的 Prompt 策略,公开在 GitHub,任何人都可以贡献和使用。

你只需在插件面板中选择翻译服务(如 GPT、Claude、Gemini、DeepSeek 等),再挑选一个 AI 专家,就能让模型带着「身份」去理解和翻译内容。

如果你经常阅读法律条款,选「法律行业译者」能保证用词更专业和精确;如果是学术研究,选「学术论文翻译师」能让逻辑更严谨;媒体资讯则可以用「新闻媒体译者」,能避免死板的直译,也能更精确地输出政治、经济相关词汇。

默认的「通用」适合大多数场景,但当你需要更高质量时,让翻译带上专家视角会让结果大不一样。

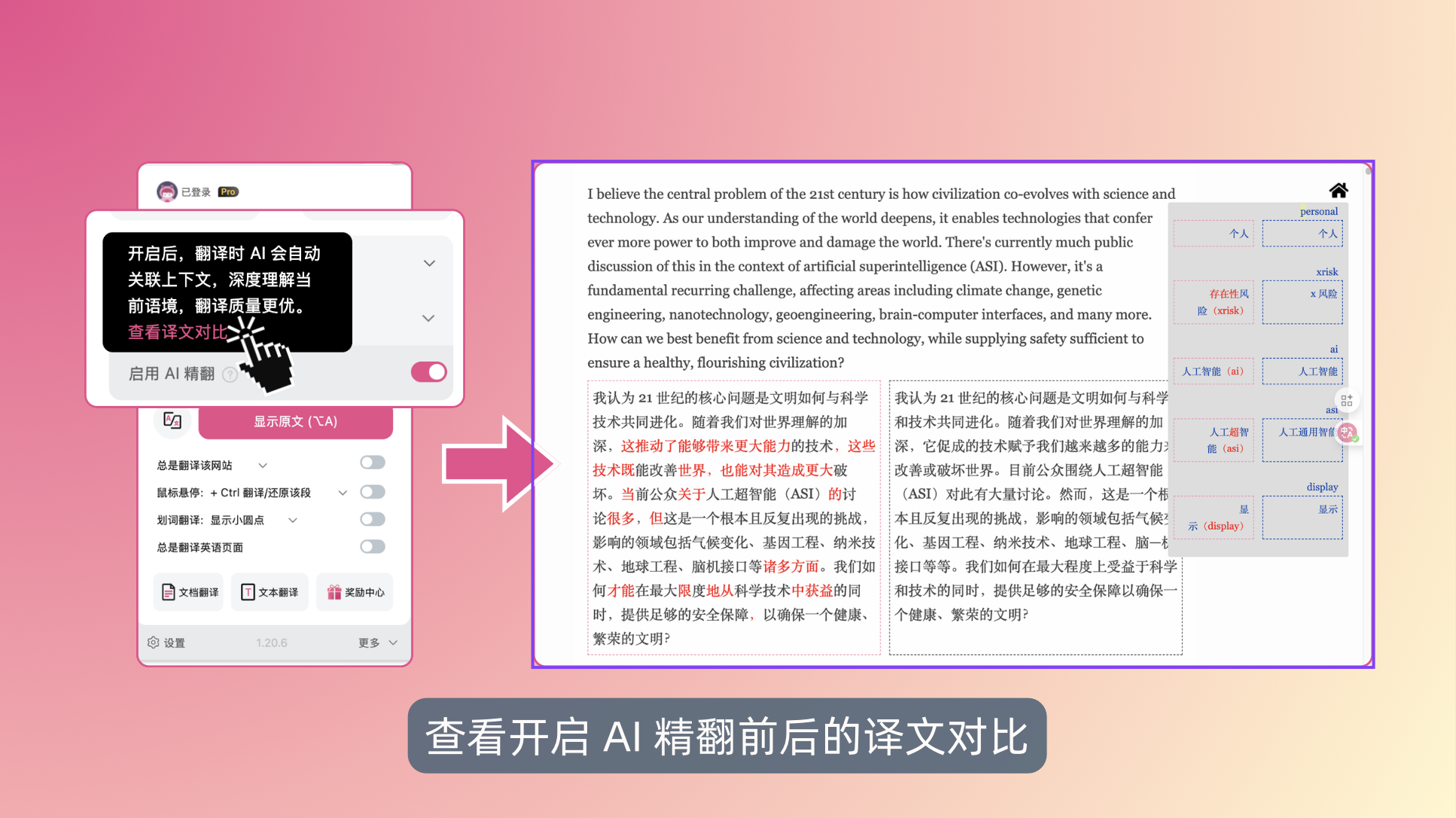

而且,我们还在 AI 专家中设计了一些小「彩蛋」。

比如,选择「英文简化大师」,就能让大模型将充满复杂概念、高级词汇和难句的段落,用平实的「直白英语」翻译出来,便于行业初学者理解,更适用于学英语的朋友们。

比如,选择「意译大师」,AI 模型就会在直译文本的基础上,通过逻辑理顺、断句重组、表达优化等过程,将从句套从句的译文变为可读性更强,更符合中文读者习惯的版本——

组合拳第三招:术语库 专治「不懂装懂」

大模型懂很多,但在术语面前常常“掉链子”。

原因很简单:互联网上的语料大多是通识性的,最垂直最专业的内容却往往锁在学术期刊、行业教材、企业内部文档里,一般不上网。再加上大语言模型的底层逻辑是概率预测,它更擅长在常见语境里“猜”出合理答案,可一旦碰到专业词汇,就可能“张冠李戴”。

这在翻译里尤其明显。比如:

- Margin:在排版里是「页边距」,在金融里却是「保证金」,在一般的商业讨论中是「利润率」。

- Pipeline:日常里可以指「管道」,在计算机科学里却是「流水线」,在商业里甚至是「流程管理」。

- Draft:在日常对话里是「草稿」,在体育领域则是「选秀」,在工程领域可能指「风压」或「气流」。

例子数不胜数。轻则一头雾水,重则影响专业判断。

沉浸式翻译的「AI 术语库」功能,就是专门为这个场景准备的。

当你启用术语库后,插件会在检测到目标词汇时,优先调用术语库中的译法,并结合大模型的翻译能力,尽量保证译文专业、统一。

操作也不复杂:在插件面板点开「设置」,找到「AI 术语库」即可。我们已经预置了web3、编程、科技,甚至游戏等垂直领域的术语库,你可以直接启用。

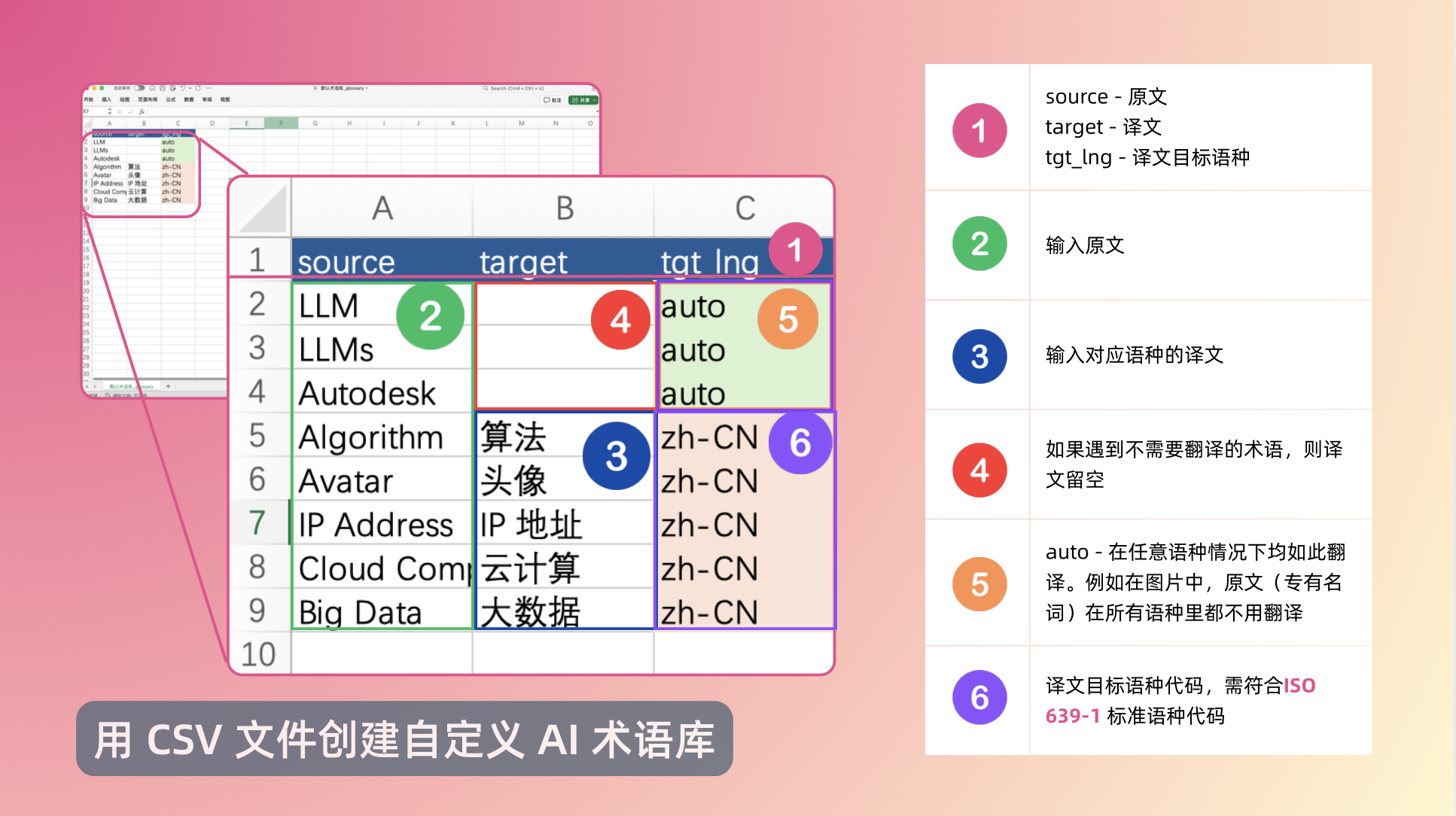

当然,谁也不可能什么行业都通。如果你有更细分的需求,我们强烈建议你自己建术语库。

最后上传到插件后台即可启用。

简单几步,你就能拥有一份只属于你的翻译武器库我们在 GitHub 开源了这一功能,并邀请更多用户贡献术语库,目前已经建立起林林总总几十个大类术语库,且单个类型术语库丰富度还在不断增加。

从「AI精翻」到「 AI专家」,再到「AI术语库」,沉浸式翻译「翻译提效组合拳」能让长文更顺畅术语更统一。现在,不妨亲自试一试,看看翻译体验能提升多少。

如果你有使用沉浸式翻译提升翻译效果和效率的独家绝技也欢迎跟大家分享哦~